考古遺址變身公園 換種方式打開歷史

遼上京國家考古遺址公園每年吸引眾多游客。

學生們在遼上京遺址公園里研學。

鳥瞰遼上京國家考古遺址公園。

和林格爾土城子國家考古遺址公園。

薩拉烏蘇遺址。

近年的“文博熱”帶火了博物館,大遺址逐漸進入公眾視野。大遺址鐫刻著歷史文明的演變,承載著中華文明多元一體、延綿不絕的精神力量。如果說,博物館以個體為載體,展示可移動文物,那么國家考古遺址公園則是以大遺址為載體,展示不可移動文物的文化內涵。

內蒙古大遺址資源富集,這些陳列在廣闊天地間的文物猶如書寫于古老土地上的“立體教科書”,國家考古遺址公園是打開這本書的新方式。

從零到三

今年“自然和文化遺產日”當天,國家文物局公布了新一批國家考古遺址公園,內蒙古的薩拉烏蘇遺址、和林格爾土城子遺址位列其中。

2022年12月29日,赤峰市巴林左旗遼上京遺址獲評國家考古遺址公園,這是內蒙古第一家國家考古遺址公園,被內蒙古文博人稱為“零的突破”。

從無到有、從零到三,不僅標志著內蒙古在大遺址保護利用方面取得重大突破,也為當地的文化遺產保護和文旅融合注入了新活力。內蒙古文物局一級調研員陳雅光說:“就像找到了一把‘鑰匙’,考古遺址公園打開了全區大型遺址遺跡保護利用的大門,也解鎖了如何用文物創造更大文化紅利的模式。”

薩拉烏蘇遺址位于鄂爾多斯市烏審旗,是中國最早發現和發掘的舊石器時代遺址之一。1922年,法國地質古生物學家德日進和桑志華在薩拉烏蘇河流域發現了一枚人類幼兒的上門齒化石,轟動世界,這就是著名的“河套人”化石。此后,這里陸續發現了大量距今10萬-5萬年的“河套人”化石、細小的石器及豐富的哺乳動物化石。

和林格爾土城子遺址(又名盛樂古城)地處呼和浩特市和林格爾縣,跨越春秋至遼金元時期,歷史脈絡綿延2000余年,是內蒙古地區保存最完好、沿用時間最長的古代城址之一。該遺址歷經西漢定襄郡治、北魏早期都城、唐代大都護府,見證了中原農耕文明與北方游牧民族的交融歷程,是國家邊疆治理體系形成建構的重要例證,對于實證中華文明多元一體格局形成發展具有重要意義。

“兩大遺址晉升為國家考古遺址公園是我區文化遺產保護領域的一件大事、喜事!標志著內蒙古大遺址保護利用工作再上新臺階、又獲新突破。也對內蒙古大遺址的文物保護、考古發掘、遺址展示等方面提出了更高要求。”內蒙古文物局副局長支小勇說。

慎守遺澤

打造國家考古遺址公園,內蒙古始終堅持“保護為主、科學發掘、合理利用、傳承發展”的原則。

2013年,薩拉烏蘇遺址列入國家考古遺址公園立項名單。此后,相繼建成薩拉烏蘇遺址博物館和“河套人”文化研究中心等關鍵功能區。和林格爾土城子遺址2017年列入國家考古遺址公園立項名單。在申報過程中,當地積極推進遺址的考古發掘工作。同時,加大保護展示工程建設力度,采用本土作物進行大地景觀標識,展示四城嵌套、道路格局等。扎實的前期工作為兩座遺址申報國家考古遺址公園奠定了基礎,而遺址的考古發掘也在持續進行。

2021年,薩拉烏蘇遺址重啟發掘工作。在“河套人發現100周年國際論壇”期間,項目負責人陳福友說,新的考古發掘中出土了更豐富的動物化石和打制石器。這次考古發掘的打制石器數量已經超過700件,動物化石也有5000多件,證明了薩拉烏蘇邵家溝灣遺址點是文化遺物比較豐富的遺址點。

近年,文物考古部門對和林格爾土城子遺址進行了多次深入發掘。在古城外圍,共發掘近3000座墓葬,出土了銅器、鐵器、玉器、陶器、石器、漆器、銅錢等各類器物萬余件。這些器物時代序列完整,從戰國時期的青銅劍,到漢代的五銖錢,再到唐代的金花銀碗,為研究邊疆地區古代社會歷史、中原與北方民族之間經濟文化交流,提供了彌足珍貴的實物資料。遼上京的考古發掘近幾年卓有成效,皇城建筑遺址、佛教寺院遺址等重大發掘,揭示了遼代都城的布局和建筑風格,為深入研究遼代社會文化提供了重要依據。

雖然已有三家,但國家考古遺址公園對內蒙古來說依然是新鮮事物,公眾該怎樣去“閱讀”它?

支小勇說,遺址公園里都會有常設展陳,這個是了解遺址最直觀的方式,另外原址活化展示也是了解遺址的好方式,比如在薩拉烏蘇,可參觀考古保護棚內的化石出土點和地層剖面,考古體驗棚中現場體驗考古發掘和打制石器。想要深度了解可以找來一些專業書籍進行閱讀,還可以關聯文化地標,把這些遺址遺跡串聯起來,構建北疆文明探源路線。

遺址煥彩

今天,赤峰市巴林左旗上京南、北二城和南、北二塔及渤海小城等遺跡都被納入5平方公里的遼上京國家考古遺址公園范圍。古樸典雅,形似遼塔的遼上京博物館坐落于遺址公園顯著位置,現藏文物11.4萬件(套),時間跨度從新石器時代至遼金時期。作為遺址的文化中樞,近幾年博物館每年接待游客幾十萬人次,同時舉辦各種文化活動和研學游。遺址周邊新增20多公頃的綠地,實現了自然環境與文化遺產的協同保護,這種文物保護、生態涵養和文化體驗三者結合的方式,打破了傳統遺址保護與公眾之間的隔閡,使得歷史文化遺產更加貼近大眾。

呼和浩特市和林格爾縣文化旅游體育局有關負責人介紹:“自入選國家考古遺址公園后,園區日均接待游客量較之前增長近50%,外地游客比例達到35%左右,成為市民游客慕名打卡的新選擇。”

和林格爾土城子國家考古遺址公園現存4平方公里城址。園內,青磚風格的通史陳列館與遺址展示館錯落分布,館內戰國青銅劍、漢代陶倉、北魏瓦當等文物有序陳列。“我們近期新增了3處多媒體展項,動畫還原‘四城嵌套’格局,暑假期間,已陸續迎來多所學校的研學團隊。”展館負責人介紹。

和林格爾土城子國家考古遺址公園創新采用本土農作物分區種植大豆、小麥、谷子、大蔥等,巧妙勾勒出“四城嵌套”的遺址格局。“既能觀賞歷史遺跡,又能學習深厚文化,帶孩子來很有意義!”游客李女士感慨道。如今,和林格爾土城子國家考古遺址公園正以嶄新姿態,成為傳承歷史、推動文旅融合的重要窗口。

經過多年建設,薩拉烏蘇國家考古遺址公園現已形成核心展示區、生態保護區、科研教育區三大功能板塊,并依托薩拉烏蘇遺址博物館和“河套人”文化研究中心,打造集科研、教育、游憩于一體的公共文化空間。接下來,這里會加強國際合作,深化對“河套人”的研究,同時推動文旅融合,運用數字技術打造“可感知、可觸摸”的遺址體驗,讓沉睡的歷史煥發新生。

隨著內蒙古入列“國字號”的遺址公園不斷增多,公眾有了更多走進歷史、親近文化的機會。國家考古遺址公園不僅是歷史文化傳承的新載體,也為內蒙古的文化旅游業注入了新活力,帶動了地方經濟發展,讓古老的遺址重煥光彩。

無論是曙光初現的薩拉烏蘇、底蘊深厚的和林格爾土城子,還是輝煌一時的遼上京,都早已遠去,消逝在歷史長河中,但文化的基因始終潤物無聲,其中的智慧還將與北疆風物一道,守望新的千年。

(圖片由內蒙古文物局提供)

編輯:liqing

相關閱讀

北京:東城三眼井亮出八個“整院”

經過兩年多建設,作為東城區皇城景山街區片區式綜合更新試點,毗鄰景山的三眼井片區通過恢復性修建亮出8個整院、1個共生院,并陸續對外開放。同時,位于皇城景山街區的首開首院文化金融產業園改造完成,園區還重張了百年前由顧頡剛、朱自清等人成立的景山書社【詳細】

從《千里江山圖》看包頭的園林審美進階

這幾天,包頭銀河廣場的一方人工“畫境”——《千里江山圖》造景在網絡上爆紅。這座以鋼鐵工業聞名的北疆城市,以如此靈秀的山水意境驚艷亮相,讓人不禁感嘆:“原來北國風光,也能如此細膩動人【詳細】

北京海淀區舉辦2025年果樹實用技術培訓

為精準提升全區果園種植技術水平,有力推動果樹產業高質量發展,近日,北京市海淀區農業技術綜合服務中心在中關村科普農莊,舉辦了“海淀區農村實用人才系列培訓”之2025年果樹夏季修剪與管理技術專題培訓【詳細】

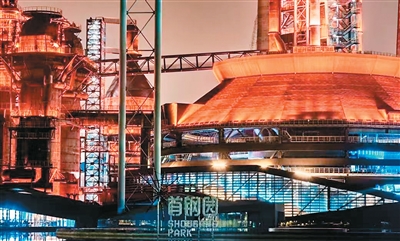

“工業+旅游”潮趣滿滿

曾經機器轟鳴、閑人免進的工廠車間,如今正成為游客熱衷探訪的目的地。從承載厚重歷史的工業遺產,到“科技范兒”十足的現代化流水線,再到寓教于樂的研學課堂,“到工廠去旅游”逐漸成為備受歡迎的旅游新風潮,呈現出跨界融合的“新風景”【詳細】